血泪书写的历史证言

来源: 云岭先锋 作者:史雪艳 2015年10月29日 字体:大 中 小 浏览:1336——与知名女作家段瑞秋谈《女殇》

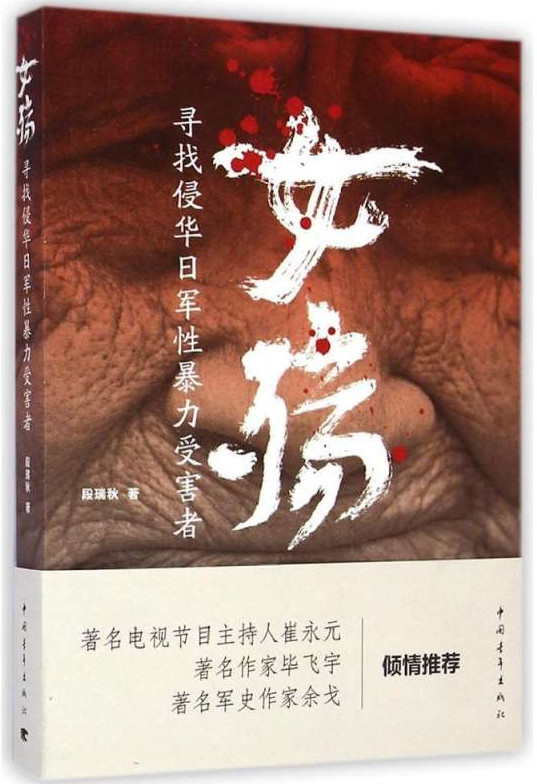

2014 年12 月13 日,首个南京大屠杀死难者国家公祭日,一本为侵华日军性暴力受害者而写的纪实文学作品《女殇——寻找侵华日军性暴力受害者》在北京首发,并引起广泛关注。

《女殇》的作者段瑞秋,曾任报纸、杂志记者、编辑,电视节目主持人、制片人,现为自由作家,2014 年度,她获得云南十大新闻人物称号。段瑞秋曾在《中国作家》等文学杂志发表过多篇作品,其散文随笔集《一个女人半个红尘》,获“云南文艺创作基金奖”和“滇东北文学奖”。今年5 月,出版不久的《女殇》获第十一届“滇池文学奖”。

《女殇》一书,从调查、采访到写作,段瑞秋花了近3 年的时间,她几乎跑遍大半个中国,寻访到尚在人世的最后27 位侵华日军性暴力受害者,记录了她们的证言,重现了日军侵华的罪恶历史。

记 者:描写日本侵华战争及战争受害者的书很多,您的新书《女殇》为什么会选取性暴力受害者这样一个角度?通过写作这本书,您想向读者传达什么?

段瑞秋:写作《女殇》之前,我从没有想到过,在日本侵华战争当中,有40万女性沦为了侵华日军性暴力的受害者,其中,中国的女性就有近20万,这些数据让我非常吃惊。性暴力是特殊的伤害,但让人痛心的是,人们对这段历史轻视、回避和缺失反省。

27位幸存者的证言,凝固了这段人类羞耻的历史,将这种暴行对生命的伤害和希望的粉碎公诸于世。“女殇”二字,道出了“女人的痛”,更戳中了民族之痛、人类之痛。40万性暴力受害者,除了得到世人的同情和悲悯,更应成为人类永别武器走向和平的警示。这也是我写作这本书的初衷。

记 者:您最初是怎样接触到“慰安妇”这个题材并决定写成书的?是什么触动了您?

段瑞秋:2012年的一天,从朋友那儿听说了抗战时期一个中国姑娘竟爱上日本佐官的曲折故事后,我急切地赶到腾冲打探故事真假。但得到的真相是:没有爱情,只有疯狂践踏。当时我非常吃惊,想对史料有一个了解。回到昆明后,我认识了二战研究专家戈叔亚,他又给我讲述了受害老人朴永心、李连春的故事。于是,我又去到龙陵县董家沟28 号原侵华日军慰安所,写了《董家沟28号》,发表在《中国作家》。

我原以为寻访已到头,但2013 年7 月,我受邀参加滇西抗战遗址如何保护的会议时,遇到了中国慰安妇问题研究中心主任苏智良。我跟他说,我对“慰安妇”这个题材很感兴趣,想知道现在还有没有存活的受害者,他告诉我中国还有20多位幸存者。他还说:“你想要采访她们,就要快,因为她们已经太老太老,每过几个月就可能有人去世。”

于是,拿到苏先生给的名单和地址后,我开始了漫长的寻访之路。从云南中缅边境的畹町,到黑龙江中俄边境的东宁,从海南保亭县的什齐苗族山寨,到山西盂县的七东乡村窑洞,我几乎跑遍大半个中国,终于找到了27位侵华日军性暴力受害者,并将她们的故事写成书。

记 者:听说在写作过程中,您一度想过放弃,为什么?

段瑞秋:2012年,我第一次走进龙陵县董家沟28号原侵华日军慰安所,当时是雨季,里面的房子又是黑漆漆的,工作人员跟我讲起一些故事,听起来非常的阴森恐怖。当天晚上我就做了噩梦,直接从床上滚落下地,满头全身都是冷汗,一下子,我感到特别的孤独、恐惧和无助。当时我也怀疑自己是不是一定要做成这件事。

我想过放弃,不止一次想过。去了广西和海南以后,听了她们的故事,我觉得我承受不了那种苦难,很想忘掉。但是她们那种生活的艰难,到老了还有的那种羞耻的、不敢正视人的眼神,还有她们受到的歧视、冷遇,一直在我的脑海里不断地浮现。之后我又想,既然我看到了她们的苦难,我就应该把她们的故事写下来。因为每个作家都有文学使命,我的使命就是去把这些受过战争之苦的女性的生命状态告诉这个世界。

记 者:《女殇》这本书,是您历经800 多天大跨度大范围的调查采访,100 天高强度写作而成的。在整个过程中,您遇到哪些困难?又是怎样坚持下来的?

段瑞秋:首先是路途远。她们住的地方都很偏僻,在寻访她们的过程中,从飞机到动车、卡车、拖拉机、摩托车……这些交通工具几乎都要用上,除此之外,往往还要走很多的山路,我鞋子都走烂了两双。像李凤云大娘,她家在黑龙江东宁县,地处中俄边境,为采访她我从祖国的最西南到了最东北。

其次是有时候采访不到本人。这些大娘年纪都很大了,有时我刚刚买好机票准备去采访,就得到对方去世的消息。但是像这种情况,我还是没有放弃。我通过大娘的家人,去了解她的一些故事。还有一些老人得了老年痴呆,我的采访就只能靠她的家人,甚至还要找有关部门去验证一个故事,一段经历。

再次就是语言不通。这些老人中有少数民族,还有朝鲜人。我曾在海南岛找到好几位阿婆,但是因为语言不通,只得找人来翻译,还要找懂情况的人来翻译才行。但有时候,我的问题通过翻译之后,阿婆还是不愿意回答。所以,很多时候我都是三番五次地去拜访这些阿婆,最终她们才愿意跟我讲她们的故事。

虽然寻访的过程很艰苦,但是越调查我就越坚强、越有力量,目标越来越明确,我想一定要咬着牙坚持下去。我写这本书最大的心愿就是还给她们尊严。

记 者:对于这些战争中的性暴力受害者来说,当年的那些经历既惨痛又难以启齿,很多人往往不愿再提。如果受害者或其家人拒绝接受采访,你是怎样处理的?

段瑞秋:有些老人一会儿说愿意接受采访,一会儿又带口信来说还是算了。遇到这种情况,我首先要做到尊重受访者本人和她的家人,要她们都同意了才能进行采访,如果她本人不愿意讲,或者她家人不同意的话,就只能放弃采访。我去采访的时候,专门带着27份授权书,而且是双重授权,一个是她本人的、一个是她的子女的,她们都同意接受采访的话,要签字和按手印。

记 者:您寻访的这27 位侵华日军性暴力受害者,她们现在的生活状况怎么样?

段瑞秋:这些老人年纪最大的95岁,最小的85岁,很遗憾,在《女殇》出版时,幸存的那27位老人,只剩下24位了。她们都是生活在比较偏远、闭塞、贫困的村庄,她们嫁的人要不就是年龄比自己大很多,要不就是身体残疾。她们身体多病,居室简陋,生活困顿。

广西荔浦的韦绍兰大娘,她家20平方米的堂屋,除了一张木头方桌、一个方几和一长一短两条板凳,再也没有什么可以称作家具的东西了。她68岁的儿子罗善学,这辈子穿过最贵的衣服只有5块钱。更让人痛心的是,海南的邓玉民阿婆,去世之后5600元的棺材钱都是家人向亲戚朋友借的。我知道了以后,在朋友的帮助下,在西双版纳举行了一次《女殇》现场签售活动,筹得6200元的善款,全部捐赠给了邓阿婆的家人。

记 者:《女殇》这本书不仅文字令人震撼,而且里面的图片也非常打动人心,这些照片是如何获得的?

段瑞秋:在采访的过程中,我发现照片不好拍。因为一拍就会打乱她们说话,但如果等到我采访完再来拍的话,她们动作又会很僵硬,抓不到她们叙述时的那种表情。后来,我就给我在澳洲上学的女儿打电话,她就说她把研究生的课程申请延后3个月,回来帮我拍照。在后来的采访中,我就专心地听她们讲述,我女儿可以适时拍照。她一共帮我拍了1000多张照片,用在《女殇》里的配图有99张。(史雪艳,转载自《云岭先锋》)

京公网安备 11010102004704号

京公网安备 11010102004704号