无法穷尽的悲伤

来源: 中国文化报 作者:段瑞秋 2015年7月20日 字体:大 中 小 浏览:1355——关于侵华日军性暴力受害者的采访

雨中夜色浓重。吉普车的雨刮器急促摇摆,努力让我的视线看清蜿蜒在云南深山中的高速公路。车灯闯过密集的雨点,一点点接近昆明,速度却被迫减慢。突然,手机的铃声响起,是海南省临高县符桂英阿婆的女婿林鸿春来电:“大姐,你寄来的药收到了,谢谢你!但是老人情况不太好,估计就在这一两天……”

我的车驶进某个加油站停下,眼泪和雨水一起流淌,感受着符阿婆的生命正在某处慢慢谢幕。那一天,是2015年3月26日。

两天后的傍晚,鸿春再次来电,说符阿婆已在凌晨一点停止了呼吸。

阿婆今年96岁,一生的积蓄仅有1100元人民币,六年前全部用来买了一口简单的棺材好给自己装老。

1940年,21岁的小媳妇符桂英被汉奸带到日军军部询问自己丈夫的下落被扣留,之后的五年一直沦为日军性奴隶,直到日本战败投降。

符桂英是《女殇》一书中27位侵华日军性暴力受害幸存者中最年长、也是受害时间最长的女性。在她停止呼吸之前,海南的邓玉民阿婆、山西的姜改香大娘和广西的何玉珍大娘都在2014年相继离世。

我想到朱弘,多次从东京到桂林调查的独立电视节目制作人。

他身高180公分以上,在身高不足150公分的韦绍兰大娘面前跪下,说:“勾起您60年前的痛苦和耻辱,为此,我们向您道歉,向您说声对不起……”

2013年10月去广西采访韦绍兰大娘,她的女婿武文斌给我十多张登载着有关岳母消息的旧报纸,要我复印后还给他。我挑选时认真阅读,在2007年6月25日的《桂林晚报》上看到这个场景。

朱弘足足跪了15分钟。我震惊之余不禁会想,不可能是这么简短的两句话,他一定还说了些什么。

从2012年的3月17日,为了寻找一个传说中的慰安妇,我登上飞往腾冲的飞机,到2014年6月30日从桂林飞回昆明长水机场,留下一大堆机票以及长途客车、动车、出租车车票。除此之外,还坐过没有票的面包车、无证经营黑车、摩托车、助力车、拖拉机和马车。从云南中缅边境的畹町,到黑龙江中俄边境的东宁,从海南保亭县叫什齐的苗族山寨,到山西盂县叫七东的乡村窑洞,找到了27位侵华日军性暴力受害者。

2015年是中国人民抗日战争胜利70周年,而我采访的这27位女性有的已经老去,她们当中最年长的符桂英95岁,最年轻的陈林村87岁,在尘世拥有的生命已经不多。尽管其他的人生记忆不断模糊和散失,讲述生命的往事有时会词不达意,但关于自己少女时代被战争和性暴力吞噬灵魂以及肉体的黑暗印记却坚固如铁,永远不会磨灭。

从某种角度来说,27名女性被强奸、轮奸,已经足够说明战争的疯狂和残酷。然而,以“侵华日军性暴力受害者”归类的女性却有40万。

无疑,这是一个巨大而惊人的数字。但在更为巨大的战争灾难面前,这个数字就不会让人太过于吃惊。据不完全统计,第二次世界大战的六年间,失去生命的人大约6000万,合计死伤1亿9000万人。

其他类型的战争受害者,比如亲人死亡、自我伤残、丧失财产,都可以昂首挺胸、义正词严控诉战争的罪恶,唯有性暴力受害者忍气吞声、沉默寡言,得不到应有的同情和正视。性暴力是特殊的伤害,更为特殊的是人们对这种历史的轻视、回避和缺失反省。

战争结束之后的多年,那些数次跨入慰安所大门的日军才有人感到后悔和羞耻,才觉得战时公开设立的慰安所如同当众拉开裤子拉链暴露的私处。

公开受害经历的困难造成了调查统计的困难,也让这段历史保持了长久的沉默。仅就我见到的27人,她们不得不生活在偏僻闭塞的乡村和城镇背静的街道,永远蒙受难以摆脱的羞耻和苦涩,更有来自同胞和亲人的冷淡和鄙夷。她们简陋的居所、困顿的生活、惨痛的记忆、悲伤的内心、多病的身体、落寞的神情,总是让我不安和难忘。

27位幸存者的证言,让我得以记录并凝固人类羞耻的历史,以及这种暴行对生命的伤害和希望的粉碎。对40万性暴力受害者,除了对她们孤苦的灵魂献上我的同情和悲悯,还希望她们的牺牲能成为人类永别武器走向和平的警示。

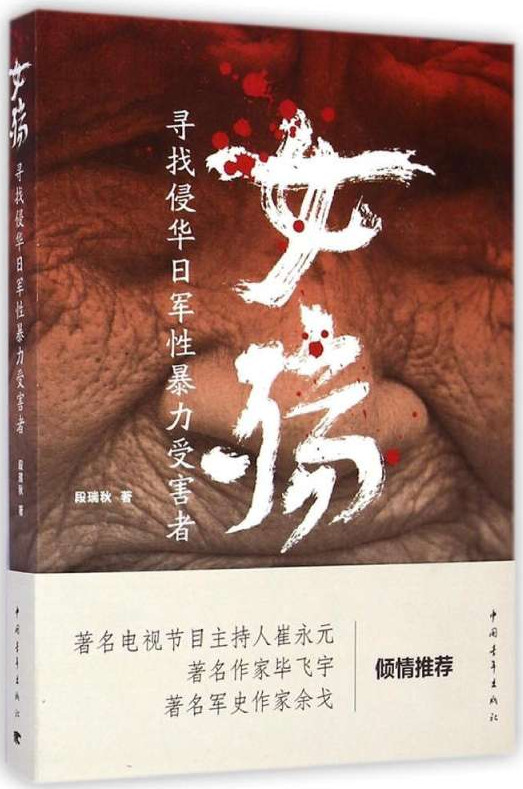

2014年7月6日,打开电脑,写下《女殇——寻找侵华日军性暴力受害者》这本书的名字和最初的一段文字。写作,让我再次回到受害者的身边,感受她们深深的绝望和无法稀释的痛苦。那些被刺刀威逼带走、被汉奸哄骗离家、被性暴力折磨的记忆,无法从她们的生命中抹去,也在我的记忆和字里行间得以永存。

想起两年前第一次走进云南龙陵县董家沟28号原侵华日军慰安所,受到的震撼和惊吓制造了当夜的噩梦。睡梦中从床上滚落下地,惊醒发现满头的细汗,干脆把一角落地的被子扯来裹在身上,就那样在地上躺着。抬手从床头柜上摸到手机,想打个电话给谁,看时间是凌晨4点23分,不想惊吓任何人,只得作罢。接着,哭了起来。拉被子蒙住头,哭了好一阵,才爬回床上。

想起因为飞机晚点,我和从澳洲回来帮我拍照片的茁儿从机场大巴下来到太原的街上已是夜里一点半。不敢上两个男司机的出租车去酒店,又从后备箱拖出行李,惹得其中一人抱怨:“咋不相信人呢?”我固执地带着茁儿上了另一辆车,其实到现在心里还很不好受,也许伤害了无辜,但我别无他法。

想起几位没有见过面的大娘:郭喜翠、侯巧良、赵润梅、杨时珍、刘银哥,从日军的“炮楼”回来,不能承受身体的伤痛和内心的羞耻而发疯,终生癫狂,生活不能自理。有人孤独地死去很久,却无人知晓。我的眼前总是会出现,她们披头散发冲进荒野的风中,思维早已破碎。

想起6月20日在沁县见到姜改香大娘,她吸着氧气躺在家里的炕上输液,已经不能说话。我把手伸进被子握着她的手,感受了最后的干瘪、冰冷、无力。她的眼睛给我一丝笑意,已有离别之兆。

五天后,姜大娘永远闭上了眼睛……

历时800多天大跨度大范围的调查采访,整整100天写作成书,都超出了我个人的经验和想象。而更加超出想象的是这种特殊的两性关系,粗暴、怪诞、冷酷、麻木,制造了人类历史上男性对女性最极端的罪恶,也制造了战争对女性最极端的损毁。

我希望这本书能够完成文学对生命经历和内心情感的深度描述,所呈现的故事不仅仅是女性的个人命运,而是人类共同的历史和记忆。

后来,我认识了朱弘,忍不住问他:“你给韦大娘跪下的时候,说了些什么?”

朱弘这样跟她讲:“妈妈,我今天来见您,是想为您讨回公道,找回公平,但是必须得到您的配合,才能得到足够的证据。完成这个工作很不容易,我问您的问题会勾起您最痛苦最羞耻的记忆,让您伤心和难堪。这些问题,本来应该由女孩子来问,那样会好很多。可是,她们不站出来,只有我们这些臭男人来问您,会给您的回答增加很多困难。我先给您道歉,说声对不起!然后由您来决定说与不说。您要不愿意,我马上离开,永远不来打扰您。”他继续跪着,等待瘦小的韦绍兰给出答案。

久久丧失了贞洁和尊严的韦绍兰惊呆了,接着失声痛哭。那些久藏心底的无奈与屈辱统统化为此刻的泪水和哭声,母亲与被叫做“日本仔”的儿子相拥而泣,忘了跪在地上的朱弘。哭了一阵,韦大娘才赶紧拉起他。

这就是我想了解的那15分钟。

“所以,尽管她们说不上是圣人,但却是伟人,勇气超过我们太多太多。对于弄清历史的真相,她们的证言非常重要。我敬重她们,也谢谢你。你终于站出来了。”朱弘对我说。

说不上自己给历史的真相贡献了什么,仅仅希望,所做的这一切,对得起朱弘给韦大娘的那一跪。(段瑞秋,转载自《中国文化报》)

京公网安备 11010102004704号

京公网安备 11010102004704号